【レポート】介護オンライン相互勉強会「BCP(事業継続計画)机上訓練・シミュレーションの進め方」

メルキタ介護

2024.12.16

ジョブキタ主催で毎月開催している「介護事業所向けオンライン相互勉強会」。今回は11月14日(木)に行われた「BCP(事業継続計画)机上訓練・シミュレーションの進め方」のレポートをお届けします。講師はふくしのよろずや神内商店合同会社の神内秀之介さんです。

訓練とシミュレーションを重ねて、より良いBCP策定を

事業継続計画(BCP)とは災害などの緊急事態が発生した際、企業が損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るための計画のことを指し、2024年4月以降すべての介護事業所でその策定が義務化されています。漠然と計画を立てて終わるのではなく、その後訓練とシミュレーションを繰り返すことが大切だと神内さんは言います。

「実践的な訓練をする前に、まずは机上訓練に取り組みましょう。BCPとは何なのか、各事業所として考えている策定内容がどのようなものなのか、職員全員で勉強会などを開き、情報共有をする所から始めると良いでしょう」

災害時における最重要事項は職員と利用者の命を守ること。特に北海道の場合には冬場も対応できるような計画性と実践内容をもって取り組むことが必要です。また、入居・入所系事業所であれば24時間・365日の対応が求められます。

「時々若い介護士が自分の命を犠牲にして高齢者を救助したというニュースを目にすることもありますが、どのようにして職員と利用者双方の安全を確保するかということをこの機会によく考えておく必要があります。

一度に策定内容を固めるのではなく、訓練・シミュレーションを通して課題を確認し、ブラッシュアップしていくことで、より良い内容になっていくと思います」

事業所ごと異なる災害リスク評価と、災害対応力向上のための机上訓練

災害リスク評価とは、災害発生確率やその災害における影響度合いからリスクを発見・認識するプロセスです。地震や火災、洪水、台風などさまざまな災害がありますが、その災害リスク評価は事業所ごとに異なります。

「事業所の所在地を入力するだけで、その場所で起こりやすい災害がわかるようなウェブサイトもあります。こういった便利なツールを活用して、具体的な災害想定をしながら訓練・シミュレーションをしてみると良いでしょう」

◎3分でできる避難訓練 スマホ避難シミュレーション

◎内閣府【防災シミュレーター】

◎日本気象株式会社 防災シミュレーション

災害時リスクを把握して、対応マニュアルや職員の役割分担、備蓄品の管理等を事業所職員全員が理解するためには、定期的な避難訓練の実施が鍵になると神内さんは言います。

「とりあえず何か一つ、具体的な災害を取り上げて実際に想定してみることです。その時事業所内で発生するであろう問題を列挙し、職員の役割分担を考えてみましょう。割当たっていた職員が不在の時には誰が代替者になるのか、認知症の入居者さんがいる場合どうするか、日頃何度も訓練を繰り返すうちに想定も具体化していき、対応力は向上していくでしょう」

また避難訓練といえばタイムを測るのが一般的ですが、時間内に何ができたかよりも、何をするべきなのかを洗い出すことに重きを置くべきだと神内さんは言います。実際に訓練を繰り返すことが難しい場合は、すべきことを紙に書き出す、机上訓練に取り組んでみましょう。

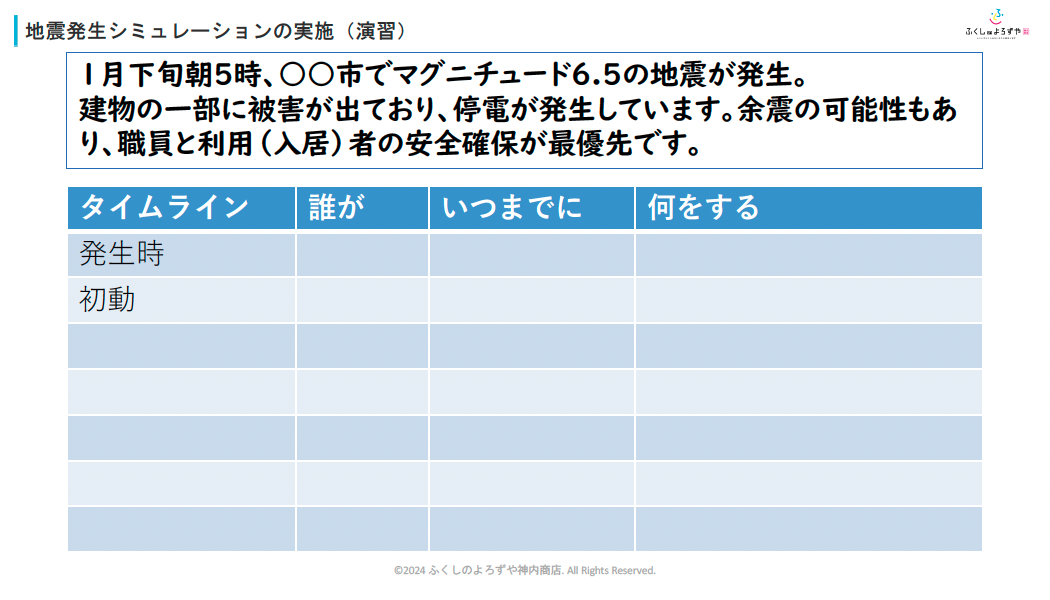

<机上訓練・想定災害と書き方の例>

体が覚えるまで、継続的な訓練を。

勉強会の後半では、参加者から相談や質問が寄せられました。一例を紹介します。

参加者A:災害発生確率の低い地域に事業所があります。無理矢理想定することはできますが、どこまでの災害を考えて対策していけば良いでしょうか。

神内さん:過剰投資は控えるべきですが、北海道は土地柄、電源と熱源のことはどの地域においても考えておくべきだと思います。近年は夏場の気温も高いので、それを考慮した対策も必要です。

参加者B:訓練中、一番難しいなと感じたのは職員の安否確認。メールやSNSなど人によって連絡手段がまちまちで、時間がかかってしまいました。

神内さん:リレー形式で安否確認をする事業所が多いかと思いますが、最近はチャットで一斉配信・一斉確認という方法をとっている事業所も増えてきました。大切なのは「連絡が来ていない」と気づいた時点で自分から発信をするということです。災害時は特に、通信障害が起きる可能性もあります。

参加者C:避難訓練を実施したのですが、訓練ということでどこか真剣さに欠ける雰囲気でした。どうしたら良いでしょうか。

神内さん:緊張感を持たせるためにも、後から振り返るためにも、カメラを回して記録を取ると良いかもしれませんね。計画側以外には教えず抜き打ちでやっている事業所もあるようです。訓練を通してすべきことを体得し、いざという時には自然に体が動くというのが理想的です。

以上、今回のレポートは勉強会の一部を紹介しました。

●ふくしのよろずや神内商店合同会社

代表 神内秀之介さん

公益社団法人日本社会福祉士会理事を筆頭に数多くの肩書を持ち、介護経営のコンサルタントとして、福祉業界のサービスや経営環境、就労環境の向上のために講演活動やさまざまな経営のアドバイスを行っている。